Maple入門

Maple (メイプル)

とは,数式処理,数値計算,グラフ作成などを行うソフトウェアです.Mapleは,カナダのウォータールー大学で開発され,日本ではサイバネットシステム

社が販売,翻訳を行っている.Mapleを使うと,紙と鉛筆で行う数学の計算や作図をコンピュータで行うことができます.

今回はMapleの基本的な使い方を説明します

興味のある人はインターネットに関連するWebがたくさんあるので検索してみましょう.

Mapleを使ってみる

Mapleの起動

1.デスクトップ下のドッグの中の”Finder”をクリック

2.Finderの左側の”アプリケーション”をクリック

3.フォルダ”Maple10”をダブルクリック

4.フォルダMaple10の中のMaple10をダブルクリック

という手続きで起動できます.

*良く使用するソフトは,デスクトップ下のドッグの中にショートカットを

作っておくと便利です.

作り方は,単に,Maple10を左クリックでドラッグしてドックに入れれば良いです.

同じ操作を,ターミナルやFireFoxなど良く使うソフトで行っておくと,

PCが使いやすくなります.

自分専用のデスクトップを作りましょう.

*キーボード下の”Fn”キーと”9(数字)”キーを同時に押すと,画面上に表示されているウインドウすべてが,小さく表示されて選択しやすくなります.

たくさんウインドウを開いているときには便利です.

Mapleの基本操作

以下,読みながら自分でMapleを動かしてみてください.

まず.次のように打ち込んでみてください.

1+2;

「1+2;」を入力したあと[Enter]キーを押します.; は数式の終わりを意味する

区切りの文字です(なくても動きますが入れるのが正式のようです).

するとMapleは計算を実行して,答えの3を表示します..

3 (1)

今度は,

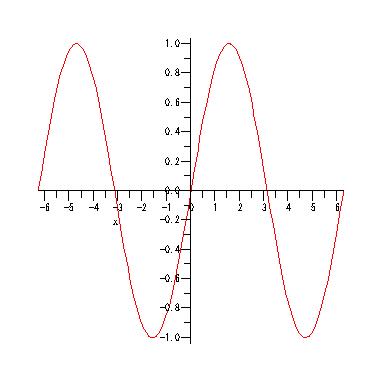

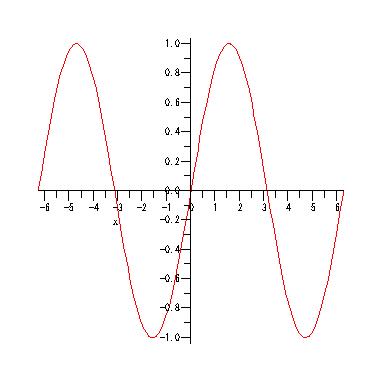

plot(sin(x), x = -2*Pi .. 2*Pi);

と入力してみてください.(円周率πは,Mapleでは,Piと表記します.Pは大文字)

すると下のように,グラフが表示されます.

Mapleには詳しいヘルプファイルが付いています.ヘルプを呼び出すのも

計算と同じところに,

?plot;

と入力するだけです.しばらく(20秒くらい)するとヘルプが出てきます.

コマンドの使い方が分からないときは,ヘルプを参照してください.

画面左のメニュー

キーボードからの入力の代わりに,画面左のメニューから入力内容を選ぶこともできます.

例えば,[数式]をクリックすると,三角関数,微積分など,

良く使用する数式のテンプレートが現われます.

それらをクリックすることで数式を入力することができます.

関数の二次元プロットの作成

plot(関数, 水平方向の範囲, 垂直方向の範囲)

は,関数の二次元グラフを表示(プロット)させるための命令です.

範囲の入力は,x=0..10のように書きます.

これで,0 ≤ x ≤ 10の範囲を表示させることができます.

垂直方向の範囲は省略でます.

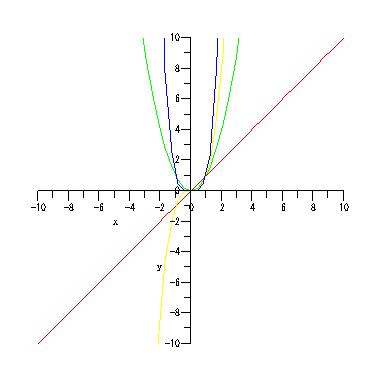

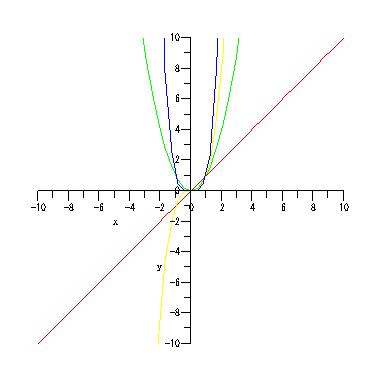

plot( [関数1,関数2,関数3], 水平方向の範囲, 垂直方向の範囲)

で複数の関数をプロットすることができます.次のように入力してみてください.

plot( [x, x^2, x^3, x^4], x=-10..10, y=-10..10);

関数の定義

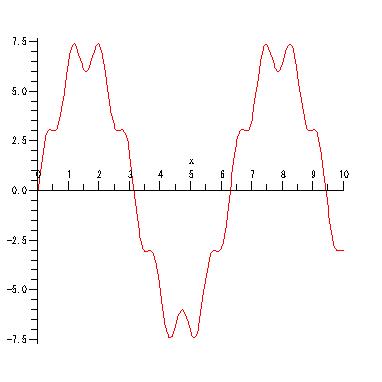

次のように入力すると関数を定義できます.

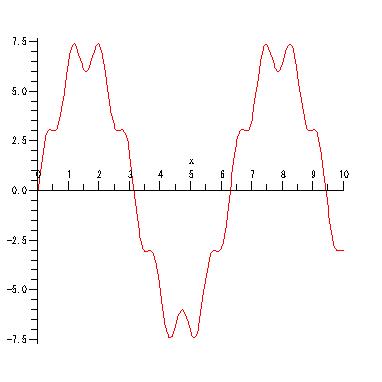

f := x -> 7*sin(x) + sin(7*x);

これで,関数 fを f(x)=7*sin(x) + sin(7*x) と定義できました.

f := x -> (xを変数とする関数の式)

とすることで,関数 f(x) を定義できるわけです.

この状態で,

plot( f(x), x=0..10);

とすれば,関数のグラフが得られます.

また,

f(a);

とすることで,f(x)のxにaを代入した式.つまりf(a)を展開した式を得ることもできます.

また,

b:=Pi/2

f(b);

のように,定数を定義することもできます.

以降,bは数値(π/2)として扱われます.

定義を初期化するときは,

restart;

とします.

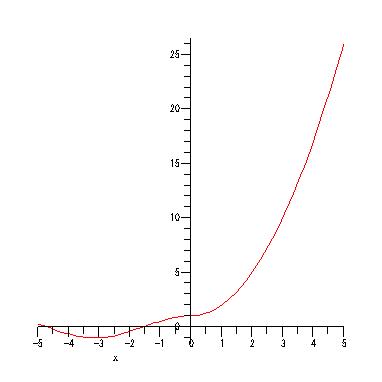

関数を区分ごとの定義

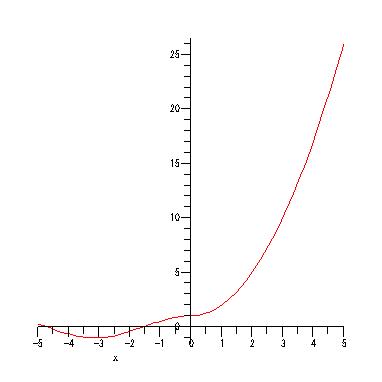

f := x -> piecewise(x < 0, cos(x), x>=0, 1+x^2);

plot( f(x), x=-5..5);

piecewise は関数を区分ごとに定義するための仕組みです.

piecewise(xの範囲1, 関数1, xの範囲2, 関数2, ....,その他のxの範囲の場合の関数)

という使い方をします.

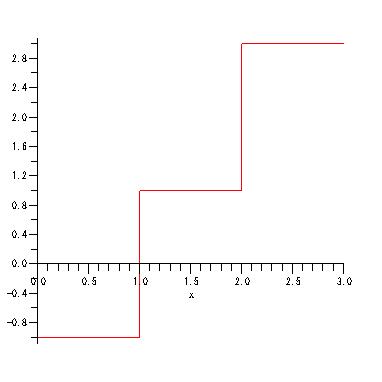

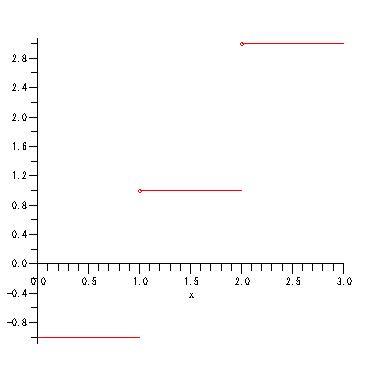

不連続点を持つ関数

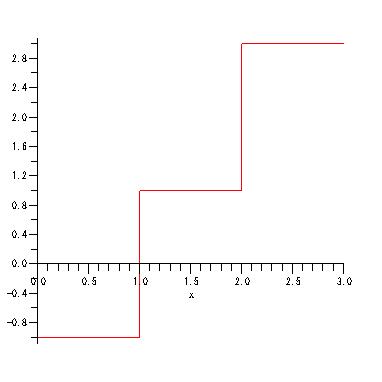

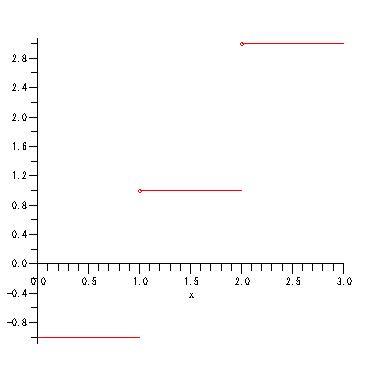

f := x -> piecewise(x<1, -1, x<2, 1, 3)

plot(f(x), x=0..3);

plot(f(x), x=0..3, discont=true);

discont=trueでグラフ描画時に不連続点を直線でつながないようにできます.

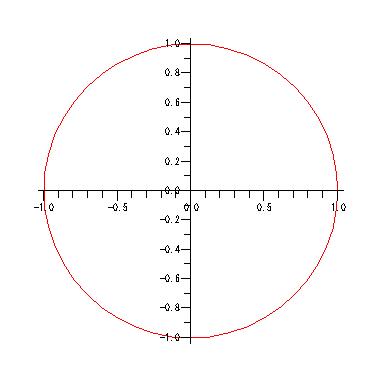

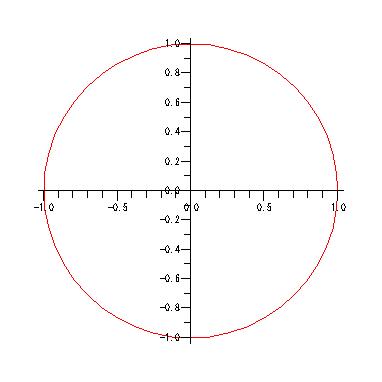

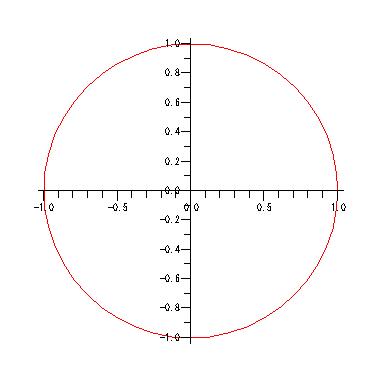

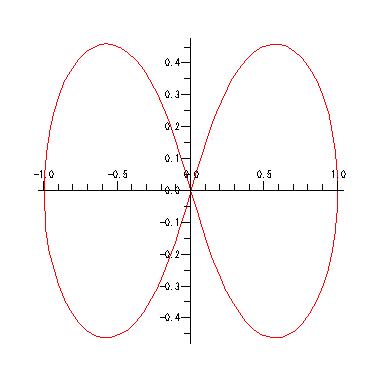

媒介変数を用いた表現

plot( [ cos(t), sin(t), t=0..2*Pi ], scaling=constrained);

plot( [ x(t), y(t), tの範囲 ] )

という使い方で,陰関数も表示できます.

scaling=constrained

は横軸と縦軸の寸法比を同じにする命令です.

scaling=unconstrained

とすれば,自動で適切なサイズ比になります.

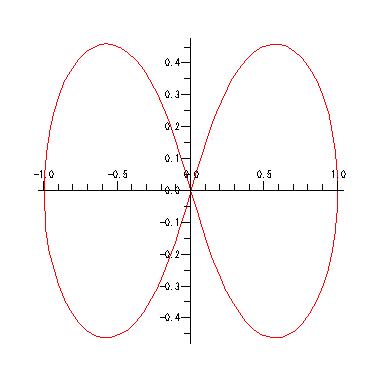

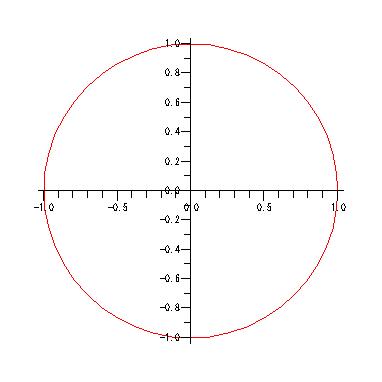

極座標を用いた表現

with(plots);

polarplot(1, theta=0..2*Pi, scaling=constrained);

polarplot( rの条件式, θの条件式 )

とすることで,極座標系に関数をプロットできます.

普通のプロットと同様に,媒介変数を用いることもできます.

polarplot( [ sin(t), cos(t), t=0..2*Pi ] );

polarplot( [ r(t), θ(t), tの範囲 ] ) という形式です.

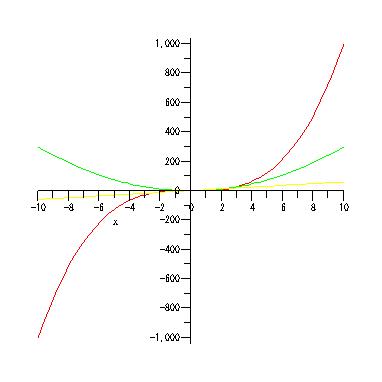

微分,偏微分

偏微分は

diff(f(x) , x);

微分は

D(f)(x);

です.

?diff;

?D;

で詳細をみてください.

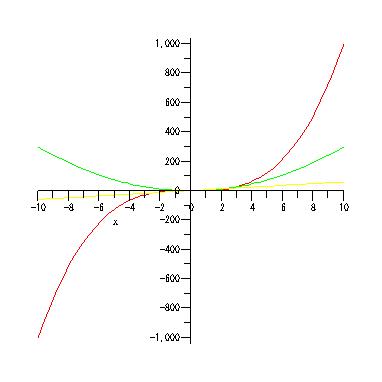

f := x -> x^3;

plot([f(x),diff(f(x),x),diff(f(x),x,x)],x=-10..10);

アニメーション

Mapledでは,以下のようなグラフのアニメーションを簡単に作成できます.

アニメーションを行うにはまずグラフ描画パッケージ plots を利用することを

システムに伝える必要があります.

with(plots);

次にアニメーションつきのグラフを描画させます.

animate( sin(x*t), x=-10..10, t=1..2, frames=50 );

最後のframes=Xは,アニメーションのコマ数を指定しています.

グラフははじめはアニメーションしていません.

グラフをクリックするとMapleのウィンドウの上部に現われる黄色い再生ボタンを押すと,

アニメーションがはじまります.

animate( plot3d, [y*sin(x*t), x=-5..5, y=-5..5], t=1..2)

?animate でヘルプを見ておきましょう.

グラフの操作

作成した画像や動画は,右クリックすると,様々なメニューが表示されます.

"スタイル","色","照明","軸","スケールの変更"

"光沢度","透明度","操作","アニメーション"

これらはグラフの表示形式をカスタマイズできます.

見やすい形式や視点を探してみてください.

"エクスポート"により,作成した画像,動画を保存できます.

Tex用の画像にしたいならば,"EPS形式"で保存すればよいでしょう.

動画(gifアニメーション)として保存し,Webページに動画を掲載するには,"GIF形式"で保存します.

画像の形式を示す拡張子(.eps, .gif, .jpgなど)は,

画像をエクスポートした際に自動的に名前の後ろに付きます.

その他の機能

今回の課題を行うためには必要ありませんが,サイバネットシステム社のページにある

ビギナーズガイドにより詳しい説明があります.

Mapleを使いこなせると,

物理や制御などの問題の見当をつけるのに便利かもしれません.

課題

Webページ作成課題の際に作成したフォルダ(public_html)の中にmaple.htmlを作成して,

maple.htmlの中にアニメーションを掲載し(<IMG src="xxxx.gif">でできます.),

そのグラフの数学的意味または物理的意味を説明をしなさい.

また,グラフを描画するためのコマンドも掲載しなさい.

例:

説明:

周期 T=1,振幅 A=1, 波の速度 v=1 の横波.

原点からx+向きに無限に長い糸を用意し,

糸の端を周期T秒,小さな振幅Aで振動させたときに糸に発生する波が(減衰を無視すれば)これに当たる.

波の速度は,糸の密度と張力などで決まる定数.

コマンド:

with(plots);

T := 1;

A := 1;

v := 1;

animate( sin(x + 2*Pi*((t-(x/v)) /T)), x=0..2, t=0..10, frames=100 );

余裕があれば,様々なグラフを作成してそれらの意味を説明しなさい.

課題提出確認: